I “signori ” di Roma calcistica

Di presidenti di società di calcio ce ne sarebbe da scrivere per libri interi.

Ognuno con la sua storia, i suoi aneddoti, le vittorie e le sconfitte e, perché no, anche le sue “fisse”! Per ora voglio narrare la storia di due presidenti, due tifosi delle proprie squadre e, come accadeva allora, due mecenati, quando il calcio non era solo una questione ancora ( e solo) di profitto.

Ma di cuore.

E Umberto Lenzini e Dino Viola, di cuore ne hanno messo tanto nelle loro squadre: Lazio e Roma.

Li cito, per non far torto, in ordine alfabetico e cronologico.

Due società antichissime, Lazio e Roma, esponenti di quella Roma Capitale d’Italia che però non lo è mai stata nel calcio.

Laddove esistono grandi città, Genova, Torino, Milano, con due squadre, il numero dei titoli vinti è di molto superiore a quello che la Città Eterna è riuscita a portare a casa, nella sua storia quasi secolare nel calcio.

E se Lazio e Roma sono riuscite a rialzarsi da anni di mediocrità rappresentati da scivoloni in serie B e collette al Sistina, lo devono a queste due figure simbolo.

Quello che più colpisce è che entrambi, Lenzini e Viola, non fossero non solo romani, ma neanche laziali di origine.

Il primo, nato in Colorado, apparteneva ad una famiglia modenese emigrata in America.

Il secondo era un toscano (anche se alcuni dicono ligure) nato a Terrarossa, frazione di Licciana Nardi in Lunigiana, piccola località in provincia di Massa-Carrara.

Ma li accumuna la passione per il calcio, per una delle due squadre della Capitale, Lenzini per la Lazio, Viola per la Roma.

E non solo.

Sono entrambi imprenditori che hanno creato la loro ricchezza da soli.

Umberto Lenzini divenne imprenditore di successo nel ramo delle costruzioni civili con l’impresa che portava il suo nome, edificando nell’area nord-occidentale della Capitale.

Dino Viola, Laureato in ingegneria industriale meccanica presso l’Università di Roma, la sua città d’adozione, aprì nel dopoguerra uno stabilimento di apparecchiature meccaniche a Castelfranco Veneto.

Entrano nelle società come dirigenti tra la metà degli anni ’60 (Lenzini nel 1964) e l’inizio degli anni ’70 (Dino Viola nel 1970) prima come dirigenti e poi come presidenti, susseguendosi, quasi come in una simbolica staffetta, nella storia del calcio della capitale in quegli anni.

Entrambi portano al trionfo le loro squadre, subiscono dolorose sconfitte, sono sferzati da cocenti delusioni.

Creano dal nulla il loro allenatore totem, gestiscono grandi campioni che passano da simboli a rammarico.

Entrambi hanno amarezze dagli organismi federali Europei, la Lazio di Lenzini non potrà partecipare alla allora Coppa Campioni perché L’Uefa deciderà di sanzionare la Lazio con la squalifica dalle coppe europee per un anno dopo la partita di coppa Uefa con la squadra inglese dell’Ipswich l’anno prima.

Squalifica che impedirà alla squadra di Maestrelli di disputare la Coppa dei Campioni l’anno successivo.

La Roma di Viola attraverserà, indenne in sede civile e penale, il caso Vautrot e dei cento milioni versati presuntivamente per “ammorbidire” l’arbitro francese (che, invero, in semifinale, danneggerà la Roma)

Tra la metà degli anni ’70 sino alla fine degli anni’80 tracciano il solco di una Roma Capitale d’Italia anche nel calcio, elevando Lazio e Roma da simpatiche partecipanti, ma comunque “provinciali”, a temute protagoniste, soprattutto dagli squadroni del nord.

Non sono nemici, sicuramente avversari, e probabilmente anche amici.

Si rispettano, si stimano, Viola e Lenzini.

Come quando Viola offre al vecchio patron laziale una tessera per le partite della Roma, ; lui rifiutò, non tanto perché era laziale ma perché non accettava regali da nessuno.

Il “sor Umberto” Lenzini

Lenzini diventa presidente della Lazio, salvandola da una terribile crisi finanziaria, nel 1965.

Taglia i rami secchi, quelli che “mangiavano” solo sulla società dell’aquila.

Dirige la società come le sue aziende, sempre presente sul pezzo e fidandosi di pochi, ma fidati, collaboratori.

Capisce che, per ricostruire la Lazio, c’è bisogno di far quadrare i conti anche attraverso sacrifici, ma sopratutto attraverso una gestione oculata delle risorse e il lavoro sul campo. scoprendo nuova linfa e uomini adatti a quei colori.

Conosce l’amarezza della retrocessione in serie B, ma da lì getta le fondamenta per creare lo squadrone che poi avrebbe conquistato il titolo italiano.

Acquista due giovani calciatori dall’Internapoli, Giorgio Chinaglia e Giuseppe Wilson, che saranno i simboli della sua Lazio.

E che, per motivi diversi, saranno anche il suo più grande cruccio.

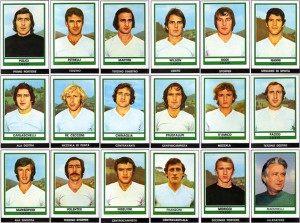

Si affida a Tommaso Maestrelli, il suo allenatore-totem per antonomasia, e insieme ad un manipolo di cavalli di razza, fra i quali spicccano Re Cecconi, Pulici, D’Amico e Frustalupi, i già citati Chinaglia e Wilson,sono l’ossatura di una magnifica squadra che, nel 1973-74, insieme alla figura di Lenzini come padre-presidente, riescono a dare alla Lazio il suo primo scudetto della storia, appena due anni dopo essere risaliti nella massima serie.

E, per lo stesso “sor Umberto”, come lo amano chiamare i tifosi biancoazzurri, iniziano i primi dolori, perché la sua creatura, quella Lazio formata da incredibili cavalli di razza anche un po’ matti e iracondi, non può partecipare, per i fatti narrati prima, alla Coppa Campioni.

Non bastasse la squalifica, nel 1975, Lenzini, spinto anche da pressioni esterne, deciderà di non far scendere in campo la Lazio contro il Barcellona in coppa Uefa.

In Spagna il regime franchista si è reso protagonista di efferati atti di esecuzioni di oppositori politici. Per la Lazio sarà uno 0-3 a tavolino.

In più, il vessillo di quella Lazio, Giorgio Chinaglia, incomincia a dare problemi.

E’ il 1976, due anni dopo lo scudetto. Dopo la fuga estiva negli Stati Uniti, la lettera d’addio ai tifosi laziali dell’estate prima e poi il ritorno in pompa magna da figliol prodigo, Long John sta fisicamente a Roma ma con la testa a New York, un corpo estraneo nel mondo Lazio.

E’ attratto dai dollari americani, altro che voler giocare vicino a Pelè, oramai a fine carriera!

Lenzini lo capisce, le baruffe con Long John sono all’ordine del giorno.

Alla fine, stremato e preoccupato che il giocatore possa portare anche un danno economico alla società, accetta di vendere Chinaglia al Cosmos.

Poco male, intanto si fanno largo altri due baldanzosi giovani che scriveranno, nel bene e nel male, la storia della Lazio: Bruno Giordano, centravanti dal tiro potente e dalla classe cristallina e il difensore Lionello Manfredonia.

Ma i problemi non finiscono qua.

Si susseguono e finiscono per fiaccare anche un cuore grande come quello di Umberto Lenzini.

Vede morire il suo amico, prima ancora che allenatore Tommaso Maestrelli, divorato da un cancro.

Deve sopportare la morte assurda di “Volkswagen “ Re Cecconi, rapinatore per burla.

E’ presente quando un tifoso laziale, un padre di famiglia, Vincenzo Paparelli, viene raggiunto da un razzo, sparato dalla curva romanista e muore durante un derby.

E poi, l’ultimo sorso di un calice amaro, al dolore si aggiunse la vergogna del calcio scommesse, nel 1980, con le immagini indelebili di quattro giocatori laziali,Wilson (che qualche anno prima aveva tentato anche lui la fuga al Cosmos, ma poi era tornato), Giordano, Manfredonia e Massimo Cacciatori, prelevati allo stadio dai carabinieri, ammanettati e portati in prigione.

Un colpo, per Lenzini e per la sua Lazio, lui che, con l’aiuto di un giovane direttore sportivo, Luciano Moggi, già progettava il gran colpo alla riapertura delle frontiere per i calciatori stranieri.

Infatti aveva acquistato niente che meno uno dei gemelli del calcio olandese, quel Reinier Lambertus “Renè” Van de Kerkhof, vce campione del mondo nel 1974 1978, ma vi dovette rinunciare quando la FIGC decretò la retrocessione della Lazio in serie B a tavolino.

Era troppo, anche per un cuore grande come quello del “sor Umberto” che, infatti si dimise immediatamente e disse: “Mi sono dimesso ma non con il cuore”.

Quel cuore che lo tradirà il 22 febbraio 1987, a 74 anni, quando Umberto Lenzini viene colto da un infarto cardiaco nella sua abitazione romana.

E’ la fine di un “signore” del calcio, non solo di quello romano, forse anche perché irretito fino all’ultimo dalle false promesse di una poltrona da “presidente onorario”, promessagli da quel Giorgio Chinaglia che, nel frattempo, abbandonato il calcio, è diventato presidente della Lazio.

Senza essere mai, però, grande come Umberto.

L’”ingegnere Viola”

Da dove partire per raccontare un tifoso prima che un imprenditore, prima ancora di un dirigente?

Forse da quando, da giovanissimo seguì un gruppo di tifosi con bandiere e vessilli e si ritrovò a Campo Testaccio.

Oppure, fresco sposo della sua Flora, durante il viaggio di nozze partì in bicicletta per seguire la Roma in trasferta.

Come Lenzini nella Lazio, entra presto nei quadri dirigenziali della Roma e, dopo un paio di tentativi andati a vuoto, nel 1979 rileva la società da Anzalone, coronando il suo sogno.

In pochi anni fa diventare il club uno dei più forti d’Europa. Riesce a riportare lo scudetto alla Roma dopo più di quarant’anni.

Come Maestrelli per Lenzini, lo svedese Nils Liedholm diventa l’allenatore simbolo per Dino Viola.

Lo strappa al Milan dove lo svedese si è fresco laureato campione d’Italia.

Con lui arriva a costruire quella squadra che nel 1983 diventa campione d’Italia, spezzando l’egemonia degli squadroni del nord, soprattutto la Juventus.

Bruno Conti, Roberto Pruzzo, Agostino Di Bartolomei, Paulo Roberto Falcào, Sebino Nela, Franco Tancredi, Carlo Ancellotti sono i formidabili alfieri di una squadra che entra nell’eliè del calcio italiano, vincendo titoli (4 Coppe Italia e 1 campionato) e arrivando alla finale di Coppa Campioni.

Libera, parole sue, i tifosi romanisti “dalla prigionia di un sogno”.

Sono gli anni in cui Viola sfida lo strapotere, non solo economico, degli squadroni del nord.

Sono i campionati nei quali la Roma perde uno scudetto sul filo di lana, a Torino, contro l’odiata avversaria di sempre, la Juventus, con un gol annullato (per un fuorigioco inesistente) a Turone.

Dino Viola commenta l’accaduto con una frase semplice, ma chiara: “questione di centimetri”.

Il suo omologo bianconero, il geometra Boniperti allora fa recapitare un righello a Dino Viola al fine di effettuare le opportune misurazioni.

Il Presidente giallorosso lo rimanda senza mezzi termini al mittente: “Un righello è per geometri, io sono Ingegnere. Serve più a lei che a me”.

Ricordi di un calcio più garbato e signorile.

Inventa un suo modo di parlare, composito di dire e non dire, allusioni, iperboli, pieno di intelligente ironia, chiamato, per l’appunto “violese”.

Ma a Roma, dove è difficile vincere, si festeggia per troppo tempo l’evento inusuale nello sport, e si rimane poco sull’onda della vittoria, sprecando facili occasioni.

Soprattutto ogni vittoria ha un suo tragico prezzo.

Lo aveva scoperto Umberto Lenzini, lo capirà anche Dino Viola.

Il punto più alto della sua gestione è la sfortunata finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool.

Si gioca in casa, a Roma, la finale.

La Roma, prima volta partecipante alla allora Coppa Campioni, è arrivata sino in finale.

Affronterà il fortissimo Liverpool di Souness, Rush, Dalglish, già campione europeo qualche anno prima.

La Roma è innervata dalla classe di Cerezo, campione brasiliano per il quale Viola ha sfidato le istituzioni calcistiche per tesserarlo.

C’è Ciccio Graziani, campione del mondo. Ma non c’è Aldo Maldera, arrivato dal Milan l’anno prima, squalificato per la finale (ammonito da Vautort nella semifinale con il Dundee) bravissimo a battere i calci di rigore.

E infatti quella Roma perde la finale, dopo aver tenuto testa allo squadrone inglese, ai calci di rigori.

Innervosita dal portiere clown Grobbelaar, e punita dagli errori di Conti e Graziani.

E dal rifiuto di calciarlo da parte del suo uomo più simbolico, Paulo Roberto Falcào, colui che i tifosi romanisti hanno decretato fosse l’ottavo re di Roma.

Come tutte le favole, anche questa finisce.

Come per Lenzini lo scudetto, la finale persa rappresenta il più alto gradino della presidenza Viola, ma anche l’inizio della parabola discendente fatta di grandi delusioni, umane e sportive.

Come sono simili, anche in questo il “sor Umberto” e l’”ingegnere Viola”!

La finale persa con il Liverpool segna la fine di una era e l’addio di Liedholm e dello storico capitano Agostino Di Bartolomei, anche fra qualche polemica che la vittoria di coppa Italia stempera.

Ma il destino è un creditore che non fa sconti.

Viola prende come allenatore lo svedese Eriksson, nel 1984, quando non si possono tesserare allenatori stranieri e, dopo mesi di braccio di ferro, ottiene che vada in panchina.

Con il suo secondo svedese sfiora uno scudetto clamoroso che perde alla penultima giornata in casa con il Lecce già retrocesso.

Per anni si parlerà di partita venduta, di clan spaccati all’interno della squadra. La verità forse è che quella squadra arrivò “cotta” a quell’appuntamento.

Similmente a Lenzini con il suo Chinaglia, Viola si scontra con la sua stella più luminosa, alla quale forse non aveva mai perdonato quel suo gran rifiuto ai fatali rigori contrapposto ad un costante attaccamento al conto bancario.

Infatti decide di licenziare il suo fuoriclasse Falcào, al termine di una querelle che cancella anni di vittorie, nel 1985, e vince la vertenza.

Sono ferite, però, che ti porti dentro.

Cè poi il caso Vautrot di cui sopra accennato e infine il caso doping di Peruzzi e Carnevale (squalificati per un anno) rei di aver assunto un farmaco dopante, il Lipopil.

L’avvento di Berlusconi al Milan propone un calcio non più romantico e adatto a mecenati sempre intenti a far quadrare i conti.

Ma lui, che intanto da anni ha lasciato che delle sue attività si interessassero altri, mantiene, a prezzo di grossi sacrifici, la Roma a buoni livelli.

Come Lenzini troverà giovani di buone speranze (Giannini, Desideri), acquisterà qualche campione ( Aldair e Voeller), prenderà qualche bidonata (Renato, Andrade).

Farà a tempo a conoscere un allora sedicenne Francesco Totti.

“Continua così ed impegnati” le sue parole ad un altro futuro pezzo di storia del calcio giallorosso.

Come Lenzini, anche Viola deve piangere la morte di un tifoso giallorosso, stavolta giovanissimo.

Si tratta di Antonio De Falchi, appena dicianovenne, accoltellato alla vigilia di Milan-Roma da un gruppo di ultras rossoneri. Un aggressione premeditata e senza alcun motivo scatenante.

Scopre che la sua vita è appesa a un filo il 27 dicembre 1990: un tumore all’intestino.

Viene operato, ma non basta a salvarlo: muore sabato 19 gennaio 1991, dopo un nuovo intervento chirurgico.

La Roma perde così il suo uomo simbolo, colui che da Rometta l’ha fatta diventare grande.

E per suo stesso volere non bisogna nemmeno piangerlo, almeno non pubblicamente.

Perché, per le sue stesse parole “La Roma non ha mai pianto,la Roma mai non piangerà,

perchè piange il debole,i forti non piangono mai…”

Al di là dei colori

Due uomini, due presidenti, due mecenati amanti di quelle squadre , di quei colori che vanno dall’azzurro dell’alba al rosso porpora del tramonto.

Uniti da piu’ affinità di quanto si possa credere, tant’è che le loro storie in parte sembrano sovrapporsi in certi momenti, in altri essere l’una il continuo dell’altro.

Altri sono i fondatori di Roma e Lazio ai quali va ascritto il merito di aver fondato i due club.

Altri, Sensi e Cragnotti, avranno il merito di portare il tricolore a Roma sulle due sponde del Tevere calcistico.

Altri attraverseranno il cammino di queste squadre provocando più danni che altro o vivacchiando in un triste mediocrità.

Nessuno piu’, prima e dopo di loro avrà la loro stessa visone del futuro e progettualità, affidandosi invece a quella sorte che, a Lenzini e Viola, ha spesso girato le spalle nei momenti topici.

Infatti solo Umberto Lenzini e Dino Viola possono ascriversi il merito di aver elevato il progetto iniziale dei primi e di aver fornito le basi per le vittorie dei secondi.

Hanno restituito l’orgoglio a due tifoserie che si accontentavano delle briciole, prima che loro le abituassero a confrontarsi con tavole più riccamente imbandite.

Per questo Lenzini e Viola non sono semplici dirigenti, ma, nel cuore delle loro tifoserie, saranno per sempre i Presidenti.

Sono la Storia di queste due squadre, al di là del tifo, dei colori, alla quale va reso eterno omaggio.

Come è eterna Roma.

Grazie di aver parlato di mio nonno.